Memuat halaman...

Memuat halaman...

Secara global, imbas parah dari manifestasi krisis iklim sudah semakin destruktif dan meluas dirasakan di berbagai belahan dunia. Meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian bencana, seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir, nyatanya telah banyak menelan korban jiwa, mengganggu stabilitas perekonomian, serta bahkan menghambat kemajuan pembangunan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Berdasarkan temuan dalam laporan yang disusun oleh UNOPS (2021), infrastruktur berkontribusi sebesar 79% dari total emisi GRK, serta 88% dari total biaya adaptasi perubahan iklim. Lebih lanjut, infrastruktur juga dinilai dapat mempengaruhi capaian keseluruhan 17 target SDGs sebesar 92%, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, data-data statistik tersebut memberikan seruan untuk menempatkan sektor infrastruktur sebagai sektor prioritas untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan.

Komitmen Indonesia dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Setelah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia terus berupaya memutakhirkan kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku national focal point Indonesia untuk UNFCCC telah beberapa kali mengkomunikasikan dokumen NDC (Nationally Determined Contributions) Indonesia kepada UNFCCC. Terkini, melalui dokumen Enhanced NDC Indonesia pada bulan September 2022 yang lalu, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi GRK di tahun 2030 dari sebesar 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri. Jika dengan dukungan internasional, targetnya dinaikkan dari sebesar 41% menjadi 43,2%, pada sektor-sektor mitigasi bidang: (i) Energi (15.5%); (ii) Limbah (1.5%); (iii) Industri (0.3%); (iv) Pertanian (0.4%); serta (v) Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (25.4%). Pemutakhiran target tersebut didasarkan pada perkembangan kebijakan nasional dan sektoral terkait penanganan perubahan iklim, salah satunya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang di dalamnya juga mengatur tentang pasar karbon. Perpres NEK ini menandai langkah awal Indonesia dalam berkontribusi untuk penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) yang diharapkan dapat menggerakkan lebih banyak lagi pembiayaan dan investasi hijau yang tentunya dapat berdampak pada pengurangan emisi GRK. Selain itu, telah disusun pula dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang memuat arahan jangka panjang untuk implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju target net-zero emissions Indonesia 2060 atau lebih cepat, beserta komitmen NDC per 5 (lima) tahunan selanjutnya.

Sebagai upaya memastikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim betul-betul dilakukan secara terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional, Kementerian PPN/ Bappenas mengintegrasikan konsep Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dengan menjadikan target penurunan intensitas emisi GRK menuju net-zero emissions sebagai salah satu sasaran utama untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebanyak 93,5 persen hingga tahun 2045. Lebih lanjut, dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu sasaran utama dalam Prioritas Nasional ke-8, dengan target berupa penurunan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB, serta penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan & pesisir, air, pertanian, dan Kesehatan).

Dengan telah diintegrasikannya komitmen Indonesia untuk makin berkontribusi dalam menjaga suhu global dan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan sektoral dituntut untuk lebih berorientasi pada pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim, dan berkelanjutan, termasuk sektor infrastruktur PU.

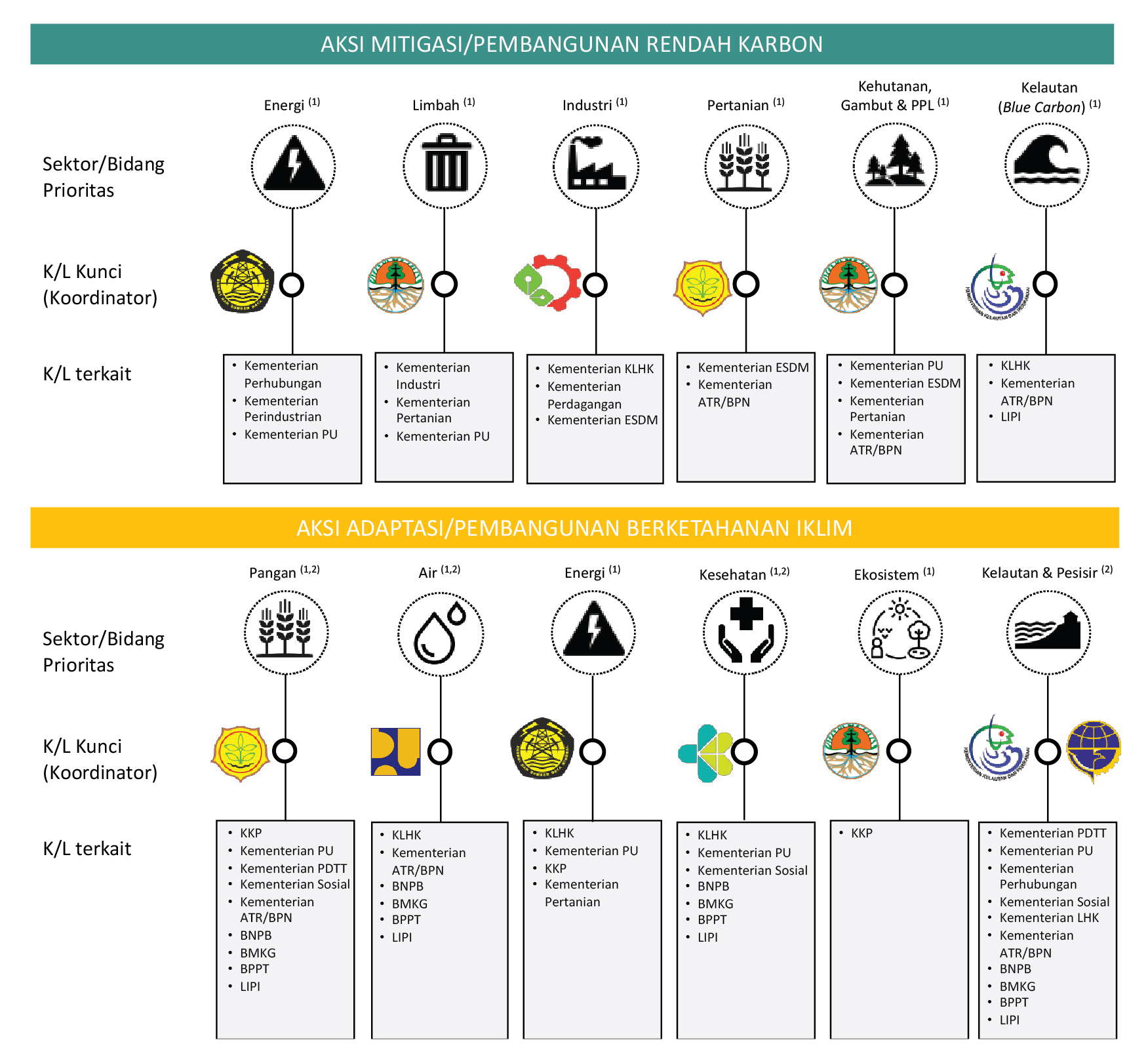

Dalam konstelasi kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim tersebut, terdapat beberapa bidang/sektor prioritas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia yang membutuhkan dukungan dan kontribusi Kementerian PU (Lihat Gambar 1). Untuk upaya mitigasi perubahan iklim, dukungan dan kontribusi Kementerian PU diperlukan pada 3 (tiga) sektor/bidang prioritas, yaitu: energi; limbah; serta kehutanan, gambut, dan perubahan penggunaan lahan. Sedangkan, untuk adaptasi perubahan iklim, Kementerian PU berperan sebagai K/L kunci pada sektor air, serta turut berkontribusi pada sektor/bidang prioritas: pangan, energi, kesehatan, serta kelautan & pesisir. Melihat begitu besarnya peran infrastruktur PU dalam upaya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, sepertinya tidak ada alasan lagi bagi Kementerian PUPR untuk tidak memberikan dukungan dan kontribusi aksi iklim yang lebih ambisius, terutama pada sektor/bidang prioritas air.

Kiprah Kementerian PU dalam Aksi Iklim

Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam merespon isu perubahan iklim, Kementerian PU telah berupaya untuk ikut berkontribusi dalam upaya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Untuk mengadopsi prinsip pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman penyelenggataan Konstruksi Berkelanjutan. Terkait pembangunan gedung hijau (green building), penerapan pembangunan infrasturuktur PU telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

Beberapa contoh penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk infrastruktur PU dalam mendukung upaya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim antara lain:

• Sektor Sumber Daya Air

• Sektor Jalan

Konektivitas Jalan Tol memiliki manfaat besar khususnya dalam peningkatan perekonomian, sehingga perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan berkelanjutan sejak tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan. Melalui proses sertifikasi Green Toll Road Indonesia yang dilakukan oleh Green Infrastucture and Facilities Indonesia, Jalan Tol Gempol - Pandaan dan Jalan Tol Pandaan – Malang mendapatkan sertifikat Green Toll Road Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jalan tol, Kementerian PU setiap tahunnya melakukan penilaian terhadap kualitas layanan di seluruh ruas jalan tol, berdasarkan 3 (tiga) aspek penilaian jalan tol berkelanjutan yaitu: fungsi utama jalan tol, fungsi pendukung di rest area, serta fungsi pelengkap di rest area sebagaimana tertuang dalam Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol.

• Sektor Permukiman

Rekomendasi Pengarusutamaan Aksi Iklim dalam Perencanaan Infrastruktur PU Jangka Menengah 2025-2029

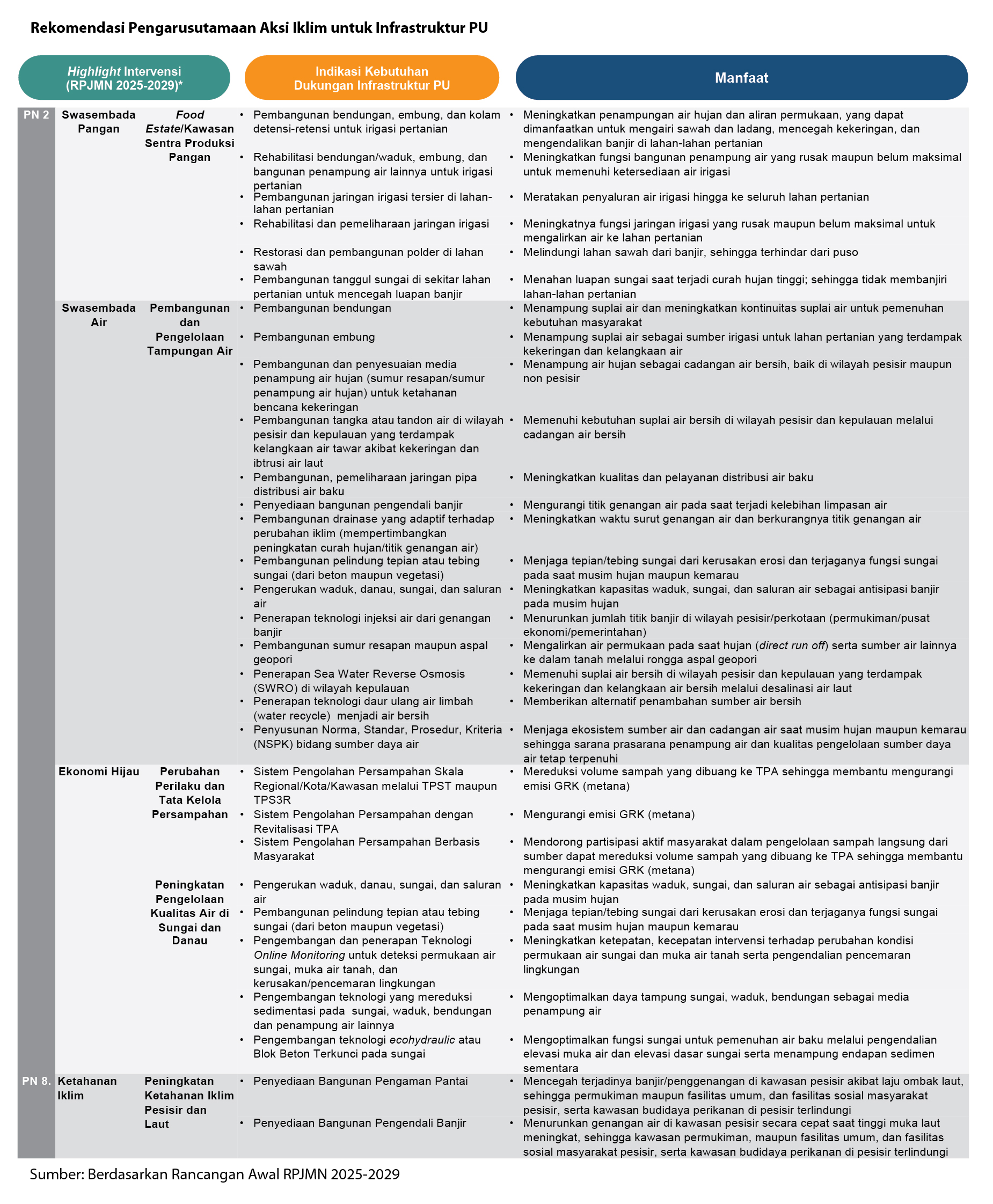

Sebagai upaya implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam RPJPN 2025-245 dan RPJMN 2025-2029, pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU dapat dilakukan melalui pendekatan co-benefits. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat berperan mengubah konstelasi perencanaan untuk suatu pembangunan infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim karena memiliki dua atau lebih manfaat kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung. Pemahaman mengenai co-benefits juga dapat mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau desain infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim yang lebih integratif. Selain itu dari sisi masyarakat, mengakumulasikan co-benefits juga dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan perubahan iklim ketika dapat memberikan manfaat tambahan yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan hidupnya sehari-hari. Rekomendasi pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU jangka menengah 2025-2029 dijabarkan dalam matriks berikut:

Rekomendasi Pengarusutamaan Aksi Iklim untuk Infrastruktur PU

Sebagai upaya implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam RPJPN 2025-245 dan RPJMN 2025-2029, pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU dapat dilakukan melalui pendekatan co-benefits. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat berperan mengubah konstelasi perencanaan untuk suatu pembangunan infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim karena memiliki dua atau lebih manfaat kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemahaman mengenai co-benefits juga dapat mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau desain infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim yang lebih integratif. Selain itu dari sisi masyarakat, mengakumulasikan co-benefits juga dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan perubahan iklim ketika dapat memberikan manfaat tambahan yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan hidupnya sehari-hari. Rekomendasi pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU jangka menengah 2025-2029 dijabarkan dalam matriks di samping:

Penutup

Pembangunan infrastruktur PU memegang peranan yang sangat penting untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya, sekaligus mencegah terus meningkatnya produksi emisi GRK penyebab pemanasan global. Transformasi pembangunan infrastruktur PUPR yang rendah karbon tengah diupayakan melalui penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dan penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau yang telah diwujudkan pada sejumlah proyek-proyek percontohan (pilot projects) seperti pembangunan Gedung Kantor Kementerian PUPR, pasar tradisional, serta rumah susun hemat energi. Namun, upaya transformasi pembangunan infrastruktur PU ini juga harus dipastikan tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang sudah tak terelakkan lagi dengan frekuensi dan intensitas yang semakin meningkat dan destruktif.

Untuk itu, skenario perencanaan infrastruktur PU jangka menengah 2025-2029 bukan hanya untuk menjawab layanan infrastruktur PU apa yang diperlukan di suatu kawasan/wilayah perencanaan, namun lebih pada bagaimana menyediakan infrastruktur PU secara tangguh, berkelanjutan, dan kompatibel dengan masa depan yang bebas karbon. Jangan lagi melakukan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PU yang ‘business as usual’ tanpa memikirkan keterkaitan dampak dan pengaruhnya pada aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.(**)

Kementerian Pertanian memiliki pendekatan teknoratik infrastruktur untuk pengembangan lokus pertanian di kawasan pertanian Bone-Wajo-Sidrap-Pinrang di Sulsel dan Jateng sebagai lumbung padi terbesar kedua di Indonesia.

Berdasarkan visi-misi presiden terpilih yang telah diterjemahkan dalam RPJMN, maka pendekatan teknokratik yang digunakan sebagai dasar pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian tidak lagi dilihat sebatas kegiatan untuk memproduksi bahan mentah, tetapi juga diarahkan untuk pada penciptaan nilai tambah dan hilirisasi yang terintegrasi.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat industri pengolahan secara merata di Indonesia dan pada gilirannya dapat menciptakan pemerataan pembangunan pertanian. Aspek penting lainnya dari pendekatan ini adalah terciptanya pertumbuhan sentra-sentra produksi baru yang akan berperan memastikan kecukupan pangan di wilayahnya, menjamin stabilitas harga, dan pada gilirannya dapat menekan laju inflasi pangan, termasuk di sentra-sentra pangan di Sulsel dan Jateng.

Untuk memastikan terbangunnya kerangka fondasi yang dapat memaksimalkan peran sektor pertanian dalam transformasi ekonomi, diperlukan skenario yang komprehensif yang dituangkan dalam kerangka strategis pembangunan pertanian. Sasaran utama yang ingin dicapai selama 2025–2029 adalah terciptanya Pertanian Maju Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia. Sasaran tersebut dicapai melalui program: (a) Pertumbuhan skala dan jumlah usaha pertanian (b) Kemandirian pangan asal pertanian (c) Ketersediaan bahan baku bionergi (d) Penciptaan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan (e) Peningkatan kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular.

Kelima program tersebut dalam implementasinya didukung oleh enam kegiatan utama yang saling terkait, yaitu (a) transfomasi petani (b) pengembangan kawasan sentra produksi pangan dengan penerapan teknologi pertanian modern berkelanjutan (c) fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pertanian (d) peningkatan sistem kesehatan hewan (e) pengawasan kepatuhan tata kelola pertanian berkelanjutan dan (f) hilirisasi komoditas pertanian.

Keenam pendekatan tersebut (utamanya pengembangan kawasan sentra produksi pangan) membutuhkan dukungan infrastruktur dasar untuk berbudidaya tanaman, seperti lahan, jaringan irigasi dan tata air, bendungan, jalan usaha tani dan sarpras lainnya.

Ketujuh pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian.

Strategi pengembangan lokus-lokus pertanian

Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian Menuju Lumbung Pangan Nasional ditujukan sebagai acuan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah di bidang pangan dan pertanian dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program Pembangunan Pangan Dan Pertanian Tahun 2025– 2029. Tujuan pembangunan pertanian pada tahun 2025- 2029 adalah: (1) mencapai kemandirian energi, pangan, dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia (2) memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan energi secara berkelanjutan (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui hilirisasi hasil pertanian, dan (4) meningkatkan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, yang selanjutnya pengembangan lokus tersebut disesuaikan dengan potensi komoditas yang ada dimasing-masing provinsi sesuai dengan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, dimana provinsi Sulsel, Jateng dan Kaltim sebagai kawasan padi nasional. Kawasan pertanian nasional tersebut dikembangkan untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.

Kebijakan dan program Kementan di Jateng, Kaltim dan Sulsel

Secara umum program pembangunan pertanian di ketiga lokasi tersebut dilakukan melalui: i) intesifikasi dan ekstensifikasi, ii) perbaikan jaringan irigasi, iii) pemenuhan benih/bibit unggul dan pupuk, iv) bantuan alsintan untuk pertanian modern, dan penguatan kelembagaan petani. Kegiatan intensifikasi adalah strategi untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi lahan sawah eksisting, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: a). Peningkatan indeks pertanaman (IP) padi yang didukung dengan mekanisasi prapanen dan panen (mempercepat olah tanah setelah panen) dan pompanisasi (jaminan ketersediaan air). b). Menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat 150 ribu ton yang meliputi 5 juta hektar dan pupuk yang mudah diakses petani melalui pengembangan benih unggul. c). Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) d). Penggunaan alsintan panen dan pascapanen modern untuk mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan rendemen menuju transformasi pertanian tradisional ke modern.

Strategi, program dan kebijakan pembangunan pertanian di Jateng, Sulsel dan Kaltim dilakukan oleh masing-masing eselon I Kementan, seperti Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, Ditjen PSP dan Eselon I lainnya. Secara umum program tersebut meliputi:

1) Optimalisasi peningkatan indeks pertanaman padi, 2) Pengembangan padi, 3) Pengembangan jagung, kedelai dan pangan lokal, 4) Pengembangan sistem perbenihan, 5) pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanganan dampak perubahan iklim, dan 5) Alsintan pengolahan dan pascapanen.

Total anggaran APBN tahun 2024 di Jateng sebesar Rp 509,690 milyar, di Sulsel sebesar Rp 425,222 milyar. Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dengan potensi pengembangan komoditas: Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk, pisang, mangga, manggis, durian) perkebunan (kelapa, tebu, kopi, teh) dan peternakan (sapi potong, babi, ayam buras).

Provinsi Kalimantan Timur serdasarkan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dengan potensi pengembangan komoditas: Tanaman Pangan (padi, jagung) hortikultura (cabai, bawang merah, jeruk, pisang) perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, lada) dan peternakan (sapi potong, sapi perah, domba dan itik).

Provinsi Sulawesi Selatan serdasarkan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dengan potensi pengembangan komoditas: Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih, pisang, manga, manggis, durian) perkebunan (tebu, kakao, kopi, lada, pala, cengkeh) dan peternakan (sapi potong, kerbau, sapi perah dan ayam buras).

Program Kementan lima tahun kedepan

Dalam penyusunan program dan kebijakan dengan pendekatan pengembangan kawasan pertanian. Strategi yang digunakan untuk memastikan keberlanjutan program tersebut dapat berjalan adalah dengan membuat gugus tugas disetiap lokus. Gugus tugas tersebut terdiri dari penjab dari eselon I dan anggotanya dari eselon II lingkup Kementan. Gugus tugas tersebut bertugas melakukan pendampingan dan turun langsung ke lokasi kegiatan, memonitor dan melaporkan capaian kegiatan yang dilakukan daerah setiap hari kepada Menteri Pertanian.

Selain itu akan dilakukan refocussing dan dukungan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pada lokus-lokus tersebut utamanya terkait dengan optimasi lahan, ketersediaan benih dan pupuk, dukungan alsintan pra dan pasca panen, serta dukungan kelembagaan usaha tani.

Dukungan infrastruktur PUPR

Air merupakan kebutuhan vital dalam usaha budidaya pertanian, untuk itu perlu adanya harmonisasi dan sinergi dalam penyediaan sumber-sumber air untuk pertanian.

Hal yang perlu diperhatikan agar dukungan infrastruktur PUPR dapat bermanfaat mendukung ketahanan pangan adalah : 1) Lokasi infrastruktur berada pada lokasi sentra/kawasan pengembangan pangan, 2) Adanya kelembagaan petani yang memanfaatkan infrastruktur tersebut terkait bagaimana pengelolaan dan keberlanjutannya, dan 3) Anggaran operasionalisasi dan maintenance sarana tersebut.

Perlu koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait identifikasi saluran tersier pembangunan baru (kewenangan PUPR) dan saluran tersier eksisting yang bisa direhab/ditingkatkan fungsinya (Kementerian Pertanian bisa ikut melakukan rehabilitasi/peningkatan fungsi), sehingga infrastruktur yang dibangun oleh PUPR sejalan dengan lokasi-lokasi pengembangan tanaman pangan utama sehingga dapat langsung dimanfaatkan.

Sebagai contoh untuk optimalisasi pemanfaatan bendungan baru melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada saluran tersier eksisting dalam rangkaian jaringan irigasi bendungan baru.

Terkait dengan pemanfaatan bendungan, saat ini pemanfaatan bendungan untuk pertanian dilaksanakan pada bendungan baru dengan status jaringan primer dan sekundernya telah terbangun, yaitu pada 12 bendungan baru dari 61 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR, dengan luas layanan ± 108.469 Ha.

Program dan lokus prioritas Kementan

Sektor pertanian yang telah terbukti sebagai bantalan ekonomi saat terjadi krisis, mempunyai kedudukan yang teramat vital dan fatal. Vital karena sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan fatal apabila penyediaannya defisit lantas dapat dijadikan alat oleh kekuatan politik, baik yang sedang berkuasa maupun yang di luar kekuasaan saat ini. Selain sebagai penyedia bahan pangan, sektor pertanian juga mempunyai peran strategis sebagai sumber bahan bahan baku industri, sumber penerimaan devisa, dan penyedia lapangan kerja.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen per tahun selama kurun waktu 2025- 2029, maka sektor pertanian minimal harus tumbuh sebesar 4,81 persen per tahun dan fokus pada lima program utama, yaitu: a). Program Swasembada Pangan Nasional b). Pengembangan Komoditas Ekspor Strategis c). Peningkatan Produksi Susu untuk Mendukung Program Makan Bergizi d). Program Pekarangan Pangan Bergizi dan e). Program Mandiri Energi B-50.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, adalah: 1) optimalisasi lahan rawa 2) pompanisasi lahan tadah hujan 3) cetak sawah swakelola 4) pertanian modern 5) dukungan program makan siang bergizi gratis 6) penguatan penyuluh pertanian dan 7) hilirisasi komoditas pertanian.

Guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia, baik di pasar domestik maupun global, pembangunan pertanian ke depan. Hilirisasi akan mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal sehingga akan tercipta peningkatan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Selama ini sektor pertanian ternyata mampu menggerakan sektor ekonomi hulu (penyedia input) maupun hilir (sebagai input antara).

Lokus pengembangan sentra produksi pangan adalah cetak sawah di Kalteng, Sumsel, Kalbar, Kaltim dan Papua Selatan. Program cetak sawah 3 juta hektar akan dilakukan selama 3 tahun, dimana pada tahun pertama akan dilakukan seluas 1 juta hektar di provinsi Papua Selatan, Kalsel, Kalteng, dan Sumsel.

Keselarasan program RPIW dan Kementan

Konteks pembangunan pertanian yang notabene berlokasi diperdesaan fokus pada tiga aspek : ketersediaan infrastruktur dasar, kualitas SDM dan pemanfaatan inovasi teknologi. Pemenuhan pada 3 aspek dasar tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja perdesaan, pengurangan senjang desa-kota, pengurangan kemiskinan dan laju urbanisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan produksi pertanian adalah melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, pengendalian alih fungsi lahan, dukungan kebijakan dan pengembangan sarana prasarana pertanian seperti lahan usaha tani, jalan usaha tani, jaringan irigasi, benih dan pupuk yang beberapa terkait dengan program di PUPR.

Sampai saat ini ada beberapa program infrastruktur PUPR belum selaras dengan program di Kementan. Hal ini disebabkan karena:

1) Pembangunan beberapa infrastruktur seperti bendungan belum disertai pembangunan saluran pendukung ke lahan seperti irigasi primer, sekunder dan tersiernya, sehingga upaya peningkatan produksi pangan peningkatan IP menjadi terkendala. 2) Saat musim kemarau debit air bendungan.

2) Saat musim kemarau debit air bendungan turun sehingga tidak dapat digunakan oleh petani pada saat musim tanam

3) Minimnya anggaran/kegiatan pemeliharaan sarpras irigasi dan jalan usaha tani

4) Adanya persaingan pemanfaatan sarpras antar sektor pertanian dengan sektor lainnya seperti perhubungan, perikanan dan lainnya, sehingga pemanfaatan infrastruktur irigasi menjadi tidak optimal.

Beberapa saran dan tindak lanjut:

1) Perlu koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait identifikasi saluran tersier pembangunan baru (kewenangan PUPR) dan saluran tersier eksisting yang bisa direhab/ditingkatkan fungsinya (Kementerian Pertanian bisa ikut melakukan rehabilitasi/ peningkatan fungsi)

2) Optimalisasi pemanfaatan bendungan baru melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada saluran tersier eksisting dalam rangkaian jaringan irigasi bendungan baru.

3) Kegiatan irigasi pertanian berupa pengembangan jaringan irigasi di tingkat tersier namun perlu audit bersama antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian untuk identifikasi data irigasi (kondisi saluran irigasi primer, sekunder dan tersier).

4) Koordinasi meliputi: percepatan pemanfaatan bendungan baru, peningkatan fungsi saluran tersier dan penetapan CPCL yang bersinggungan antara program PUPR dan Kementan.(**)

Rubrik Perspektif Buletin Sinergi Edisi 63 menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan. Dalam rubrik ini dibahas dukungan infrastruktur dari Kementerian Keuangan untuk pengembangan kawasan pertanian, Topik ini mencakup peningkatan produktivitas, pemerataan pertumbuhan, dan ketahan pangan berkelanjutan.. selengkapnya dalam Rubrik Perspektif Buletin Sinergi Edisi 63.

RPIW Selaras dengan Prioritas Sektor Pertanian

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si.

Kepala Biro Perencanaan

Kementerian Pertanian

Selama periode RPJMN 2020 - 2024, Kementerian PUPR telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024. Proyek-proyek tersebut secara positif berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR yang memiliki kontribusi yang signifikan terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.

Proyek seperti Bendungan Manikin dan Temef di NTT, serta pembangunan jalan Trans Sumba, Trans Maluku, dan Trans Papua menjadi bagian penting dari upaya untuk memperkuat ketahanan air dan pangan, serta membuka keterisolasian wilayah terpencil dan meningkatkan akses ke pelayanan dasar. Hal ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.

Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis seperti DPP Labuan Bajo, DPP/KEK Morotai, DPP Raja Ampat, dan KEK Sorong juga telah dilakukan diantaranya melalui penataan kawasan pariwisata, pemenuhan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan, dan penyediaan air baku, yang semuanya akan memperkuat daya tarik wisata kawasan-kawasan tersebut, sekaligus mendukung kesejahteraan penduduk.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara juga telah dilakukan di perbatasan seperti Napan, Motamasin, dan Skouw, yang tidak hanya memperkuat keamanan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Di Wilayah Papua, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan daerah di Daerah Otonom Baru (DOB), pembangunan gedung pemerintahan seperti Kantor Gubernur, Kantor MRP, dan Kantor DPRP, serta infrastruktur pendukungnya menjadi hal yang krusial.

Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga terkait berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan kawasan inti pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Namun demikian, wilayah NTT, Maluku, dan Papua masih menghadapi tantangan besar. Masalah seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta ketimpangan konektivitas antarwilayah menjadi penghambat utama pengembangan wilayah. Selain itu, desentralisasi yang belum optimal dan tingginya ketergantungan pada transfer ke daerah memperlambat kemandirian fiskal di daerah-daerah ini. Pengelolaan dana otonomi khusus di Wilayah Papua juga belum efektif, namun terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan dana otsus yang sesuai untuk menjawab akar masalah pembangunan.

Provinsi NTT, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua juga menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan geologi mengingat sebagian wilayah tersebut dilalui jalur patahan serta gunung api aktif. Wilayah-wilayah ini juga banyak didiami oleh masyarakat hukum adat yang saat ini perlindungannya masih belum maksimal. Di samping itu, dampak perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani.

Untuk menjawab isu strategis tersebut, RPJPN 2025-2045 disusun dengan menitikberatkan upaya-upaya transformatif di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu sasaran Visi Indonesia Emas 2045, yaitu target kontribusi PDRB KTI mencapai 28,5%, dan meningkat dari proyeksi baseline sebesar 21,4% di tahun 2025.

Untuk mencapainya, pendekatan transformatif dilakukan melalui pengembangan ekosistem sentra produksi, riset berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan konektivitas fisik dan digital.

Sebagai upaya mencapai target tersebut, telah disusun kebijakan transformatif yang spesifik untuk menjawab isu di Provinsi NTT, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua sesuai konteks wilayah masing-masing. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, masing-masing provinsi di wilayah-wilayah ini diarahkan untuk mengembangkan ekosistem sentra produksi, industri, dan riset inovasi berbasis komoditas unggulan.

Sedangkan untuk optimalisasi pengembangan potensi pariwisata, perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, serta amenitas di kawasan pariwisata prioritas eksisting seperti DPP Labuan Bajo, Raja Ampat, dan Morotai, serta kawasan pariwisata lainnya, di antaranya Banda Neira di Provinsi Maluku, Anggi di Provinsi Papua Barat, serta Pulau Sumba di Provinsi NTT.

Termasuk dalam upaya transformasi ekonomi ini adalah pengembangan kawasan sekitar kawasan strategis eksisting seperti KI Teluk Weda dan KI Fak Fak, pembangunan infrastruktur pemerintahan dan perkotaan di 4 ibukota DOB, serta penataan dan pengembangan perkotaan prioritas dengan masterplan yang disusun oleh Bappenas, yaitu Weda (Kab. Halmahera Tengah), Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Daruba (Kab. Pulau Morotai), Anggi (Kab. Pegunungan Arfak), Banda Neira (Kab. Maluku Tengah), dan Kota Sorong.

Peningkatan kualitas SDM juga menjadi pilar utama pembangunan ke depan. Langkah-langkah seperti sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, dan sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka serta pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) dan sistem telemedicine berbasis gugus pulau dirancang untuk menjawab tantangan geografis. Upaya ini diharapkan dapat menekan prevalensi stunting, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, serta memperluas akses layanan kesehatan.

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Pendekatan smart government dan peningkatan kapasitas ASN akan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penguatan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kecamatan perbatasan prioritas, dan pulau-pulau kecil terluar serta pemberantasan praktik ilegal seperti IUU Fishing merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan wilayah dan sumber daya alam.

Dalam peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan diversifikasi pangan berbasis tanaman pangan, pangan akuatik dan pangan hewani menjadi prioritas utama. Dukungan infrastruktur seperti penyediaan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan peningkatan ketersediaan air baku akan menjadi landasan bagi ketahanan pangan, air, dan energi yang berkelanjutan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas serta perumahan dan permukiman untuk mendukung upaya pembangunan transformatif di Provinsi NTT, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua tersebut.

Pembangunan infrastruktur ini tentunya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan akses ke pusat-pusat pertumbuhan, mendukung pengembangan komoditas unggulan wilayah, serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga akan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang mengacu pada RPJPN dan RPJMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara perencanaan infrastruktur wilayah dengan kebijakan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang, memastikan bahwa perencanaan infrastruktur tidak hanya bersifat regional atau sektoral, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan nasional.

Bappenas tentu berharap bahwa dalam penyusunannya, substansi RPIW perlu selaras dengan substansi RPJPN dan RPJMN, terutama terkait arah kebijakan pembangunan dan lokasi prioritasnya. Dengan mengacu pada RPJPN dan RPJMN, BPIW memastikan bahwa perencanaan infrastruktur wilayah tidak hanya bersifat regional atau sektoral, tetapi juga mendukung tujuan-tujuan pembangunan nasional. Hal ini sangat penting agar setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak yang terbatas, tetapi juga berkelanjutan dan sejalan dengan visi pembangunan Indonesia, yakni Visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, RPIW yang menjadi input dalam pelaksanaan Rakorbangwil dan Konreg menunjukkan adanya proses bottom-up dan top-down yang saling menguatkan dalam perencanaan infrastruktur. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas daerah dapat diakomodasi dalam perencanaan yang dilakukan di tingkat pusat, sehingga pelaksanaan infrastruktur benar-benar mendukung pembangunan berbasis wilayah.

Selain RPJPN dan RPJMN, RPIW juga diharapkan dapat mengacu pada dokumen nasional yang bersifat kewilayahan, seperti Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 beserta turunannya (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua), Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pulau Sumba 2023-2042, serta masterplan penataan dan pengembangan kawasan perkotaan prioritas.

Pada akhirnya, ketika RPIW menjadi input dalam pelaksanaan Rakorbangwil dan Konreg, diharapkan seluruh dukungan kegiatan yang dibahas sudah selaras, baik dari sisi prioritas kegiatan maupun lokasi prioritasnya. Hal ini perlu dikawal dengan seksama agar dapat termuat dalam Renja Kementerian PUPR.

Kemudian Kementerian PUPR merupakan counterpart Bappenas dalam pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Bappenas berharap, sebagai institusi perencanaan infrastruktur wilayah, BPIW dapat memainkan peran penting dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis wilayah.

Harapannya BPIW dapat berperan dalam merencanakan dan menyusun strategi pengembangan infrastruktur yang terkoordinasi dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan konektivitas antarwilayah.

Selanjutnya, salah satu fokus utama dari Visi Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan konektivitas, baik fisik maupun digital. BPIW diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan jaringan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan wilayah terpencil guna mendukung integrasi ekonomi nasional.

Kami menekankan bahwa BPIW diharapkan turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur yang ramah lingkungan, mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim, serta berkelanjutan untuk jangka panjang, sesuai dengan agenda pembangunan hijau yang menjadi bagian dari visi ini.

Dalam mendukung pemerataan pembangunan, BPIW dapat mengoordinasikan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memajukan daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Selain itu, kami berharap BPIW Kementerian PUPR terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah dan selaras dengan prioritas nasional.

Dengan peran ini, BPIW Kementerian PUPR dapat menjadi salah satu institusi yang sangat penting dalam mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(**)

Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas terdapat Proyek Prioritas Nasional atau yang dikenal dengan nama Major Project, yang di dalamnya berisi kumpulan proyek yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai sasaran RPJMN.

Beberapa proyek yang memiliki kontribusi yang signifikan mendukung target RPJMN 2020 –2025 dan RPJPN 2005 – 2025 di Wilayah I, yaitu:

Menurut Abdul Malik Sadat Idris dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 dan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 di Wilayah I yakni Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, memiliki beberapa isu strategis. Pulau Sumatera memilki beberapa isu strategis yakni belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan wilayah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Kemudian, belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.

Isu strategis lainnya di Pulau Sumatera yakni degradasi lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit, alih fungsi lahan, serta pertambangan. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar terutama fasilitas dan tenaga kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T juga menjadi isu strategis di Pulau Sumatera ini. Selain itu, di pulau ini masih terbatas kapasitas dan kualitas infrastruktur, khususnya konektivitas antarwilayah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, di Pulau Sumatera terdapat isu strategis berupa masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat; dan maraknya kriminalitas (narkoba, human trafficking) di daerah perbatasan negara. Beberapa isu strategis juga terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Bali yakni masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah, karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara wilayah bagian Utara dan Selatan, serta wilayah kepulauan di Pulau Jawa dan Pulau Bali tersebut.

Isu strategis lainnya yakni masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa. Kemudian, isu strategis terkait degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.

Pulau Jawa dan Pulau Bali juga memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar, konektivitas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor primer, industri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu ada isu strategis terkait belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya missmatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi Covid-19.

Isu strategis berikutnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali terkait pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aktivitas ekonomi regional dan pusat pelayanan publik antara lain melalui pemenuhan infrastruktur perkotaan seperti layanan angkutan kota dan transportasi massal dan penataan kawasan, penataan permukiman kumuh, pemenuhan layanan dasar perkotaan dan amenitas perkotaan, serta peningkatan ketahanan bencana dan Kualitas lingkungan perkotaan.

Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PUPR yang perlu disinkronkan untuk Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali antara lain pertama, Penyelarasan Prioritas Pembangunan Wilayah. Program-program yang tercantum di dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) harus selaras dengan indikasi program yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, sasaran dan tujuan yang diidentifikasi dalam RPIW juga harus mampu mendukung dan memperkuat tujuan pembangunan jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam RPJMN.

Kedua, sinkronisasi terkait basis data dan informasi kewilayahan antara RPIW dan RPJMN. Kedua dokumen ini perlu menggunakan data dan analisis yang konsisten terkait kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di setiap wilayah. Konsistensi data ini memastikan bahwa dasar perencanaan yang digunakan akurat dan berbasis fakta yang sama.

Sinkronisasi yang ketiga yang sangat penting untuk dilakukan yakni mekanisme pembiayaan. Strategi pembiayaan yang diuraikan dalam RPIW harus selaras dengan alokasi anggaran yang direncanakan dalam RPJMN. Pendekatan pembiayaan multi-sumber yang disusun dalam RPIW perlu mencerminkan strategi keuangan yang dirancang dalam RPJMN untuk memastikan keberlanjutan pendanaan bagi proyek-proyek strategis.

Kemudian yang keempat, yakni sinkronisasi terkait target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diusulkan dalam RPIW harus diselaraskan dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator-indikator ini harus mampu mencerminkan hasil pembangunan yang terukur, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

Abdul Malik pun memberikan beberapa contoh sinkronisasi kebijakan yang perlu dilakukan Bappenas dengan Kementerian PUPR, yakni:

Kemudian, terkait perencanaan infrastruktur, Kementerian PUPR melalui BPIW menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) sesuai amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 817 tahun 2024 tentang RPIW.

Terkait kedudukan dalam kebijakan, RPIW mengacu pada RPJMN dan RPJPN. Kemudian RPIW menjadi input bagi pelaksanaan Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PUPR yang pada akhirnya menjadi input terhadap rencana kerja Kementerian PUPR. Mengenai hal ini Abdul Malik mengatakan bahwa dirinya mendukung dengan hasil penyusunan RPIW akan menjadi referensi input usulan dalam forum-forum perencanaan dari pemerintah daerah.

Usulan tersebut dapat diusulkan dalam forum Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR, forum perencanaan lainnya seperti Rakortek – Rakorgub – Musrenbangprov dan pada akhirnya bermuara pada usulan Musrenbangnas RKP tiap tahun. Dikatakannya juga bahwa sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan terkait pelaksanaan Musrenbangnas RKP dan RKPD.

Terkait peran BPIW Kementerian PUPR melalui RPIW dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, Abdul Malik berharap BPIW mampu untuk menyusun perencanaan infrastruktur wilayah dalam RPIW yang terintegrasi dengan perencanaan kewilayahan, seperti RPJPN, RPJMN, RKP; perencanaan sektoral yang telah dilakukan juga di Kementerian PPN/Bappenas, serta kementerian lembaga lainnya (contoh: JUTPI, RITJ, RUPTL). “Hal ini agar dapat mendukung pengintegrasian infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan penguatan kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.

Perencanaan infrastruktur wilayah yang perlu untuk terus didasarkan pada karakteristik khas dan/atau fungsionalitas dari suatu kawasan, seperti kawasan perkotaan kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sebagainya. Ia juga berharap BPIW juga mengupayakan perencanaan infrastruktur yang tidak hanya mendorong kemajuan wilayah, tetapi juga mendukung keberlanjutan dengan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, alternatif pembiayaan juga perlu dimunculkan dalam perencanaa infrastruktur karena kapasitas fiskal daerah yang sebagian besar masih belum cukup. “Pengarusutamaan teknologi terbaru dalam pengembangan infrastruktur kewilayahan juga perlu dioptimalkan, baik dalam bidang konstruksi maupun energi,” pungkasnya.(**)